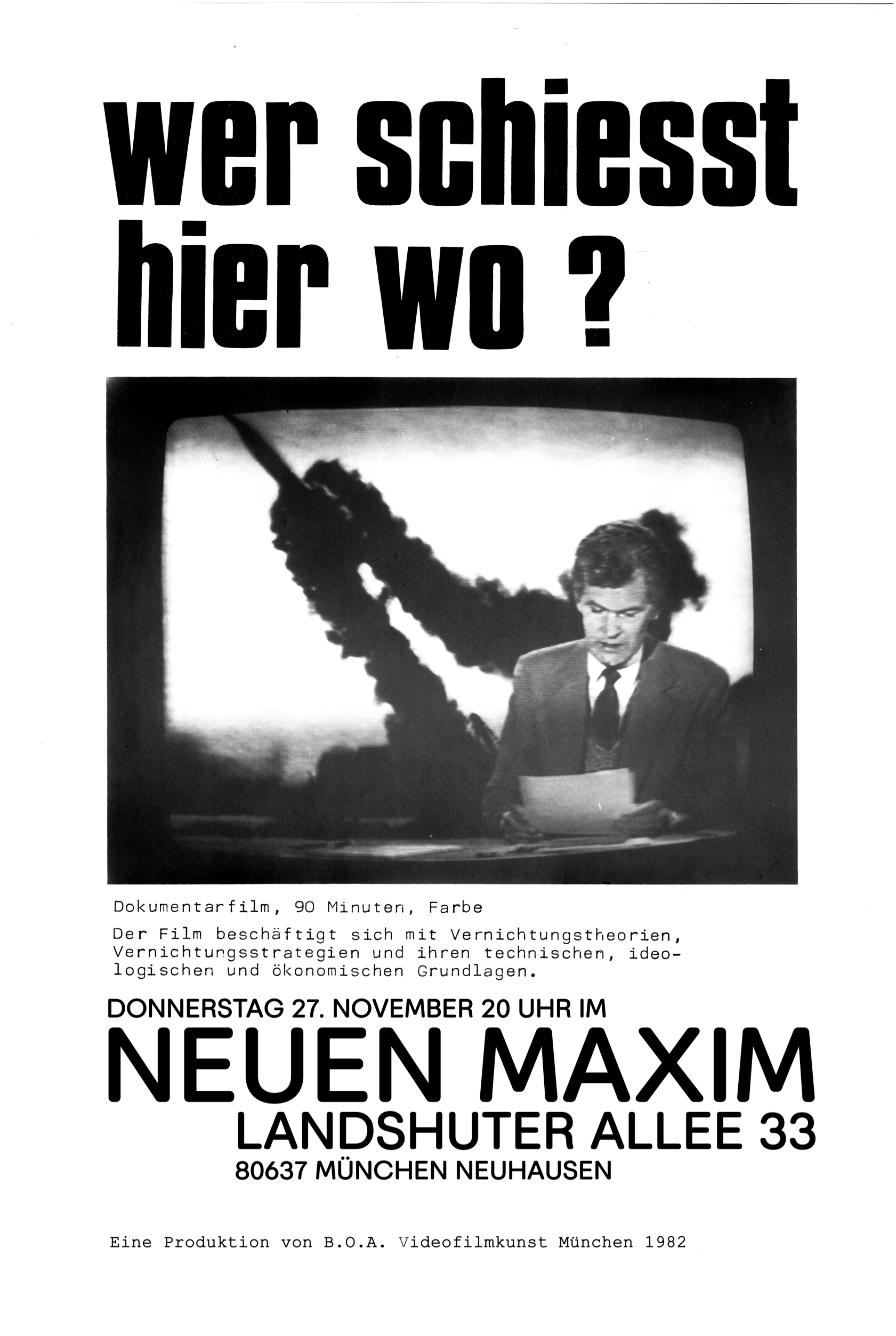

„Wer schießt hier wo“

Ums Überleben - Die Videodokumentation

Süddeutsche Zeitung vom Freitag‚ 23. Juli 1982

Ob man eine Odelgrube zu einem Atombunker umbauen könne? Der Experte am Telephon

empfiehlt dem Anrufer, wegen der möglicherweise giftigen Gase doch lieber den Keller des

Nachbarn aufzusuchen. Eine Mutter, besorgt darüber, daß bei einem Atomschlag die Kinder

in der Schule von ihr abgeschnitten seien, beruhigt der Experte mit dem Hinweis, daß dem

Ernstfall doch immer eine Vorbereitungszeit in Form einer Krise vorausgehe. Deutlich

erleichtert hängt die Frau den Hörer auf. Diese Frage- und Antwortspiele zur Atombombe

stammen aus der BR-Hörfunksendung „Das Notizbuch”, und sie muten nicht weniger absurd

an als der Ausschnitt aus einem amerikanischen Schulungsfilm der fünfziger Jahre, der das

Überleben bei einem Picknick demonstriert: Die Familie wirft Geschirr und Essen in die Luft

und kriecht unter die Tischdecke.

Solche Szenen finden sich in dem Dokumentarfilm Wer schießt hier wo der Videokooperative

B.O.A, der zunächst einmal eindringlich klarmacht, daß sich die Waffentechnologie in den

knapp vierzig Jahren, in denen wir mit der Bombe leben, ständig weiterentwickelt hat,

während das Gespräch über den Schutz der Zivilbevölkerung auf dem Stand von 1950

stehengeblieben ist. Aus dieser Einsicht ergibt sich aber nicht die Forderung nach einem

effektiveren Zivilschutz: die Vernichtungswaffen sind mittlerweile so schnell einsetzbar, so

zielgenau und von solcher Zerstörungswirkung, daß Schutzmaßnahmen von vorneherein

sinnlos wären. Das einzige Mittel gegen den Atomkrieg: ihn verhindern. Angesichts der

„Machbarkeit“ kleiner, begrenzter Atomkriege ist, wie Robert Jungk es in dieser

Dokumentation formuliert, die Friedens- zu einer Überlebensbewegung geworden.

Zu zeigen, wie und warum wir von Rüstung abhängig sind, und welch neue Abhängigkeıten

das Weiterrüsten wiederum mit sich bringt – darum vor allem geht es in Wer schießt hier wo.

Die Dokumentation arbeitet zum größten Teil mit Material aus dem deutschen Fernsehen; es

zeigt auf bestürzende Weise, wie oft da auch bei kritisch gemeinten Beiträgen Bilder

verwendet werden, die die Ästhetik moderner Waffensysteme herausstellen. Aber es finden

sich auch Ausschnitte aus Sendungen, die man nicht oft genug zeigen kann: Etwa das

Interview mit einem der Väter der Neutronenbombe, der ganz sachlich erläutert, daß diese

Waffe nie für die Verteidigung, sondern von Anfang an für den Angriff gedacht war. Genau

darin liegt das besondere Verdienst der Dokumentation: Öffentlich zwar zugängliche aber

sonst zu sehr verstreute Informationen zu versammeln und daraus neue Einsichten zu

gewinnen. Mit dem von Videogruppen gedrehten Material von den jüngsten

Friedensdemonstrationen in München, Bonn und Berlin werden schließlich die Dunkelstellen

der offiziellen Berichterstattung ausgeleuchtet.

Wer schießt hier wo spiegelt den aktuellen Stand der Debatte und stellt Zusammenhänge

her, wie sie so im Fernsehen nicht zu sehen sind. Die Dokumentation ist deshalb auch ein

gelungenes Beispiel dafür, wie sich Gruppen, die kaum Zugang zu den Medien haben, selbst

Öffentlichkeit schaffen können. (In München im Werkstattkino, eine Kassette mit der

Dokumentation kann bei der Videokooperative B.O.A. ausgeliehen werden.)

CHRISTIAN BAUER, Süddeutsche Zeitung

Mit Video gegen Nachrüstung:

»Wer schießt hier wo?«

Taz vom Mittwoch, 07. Juli 1982

Ein hoher Anspruch: In 90 Minuten Dokumentarfilm die technischen, ideologischen und

politischen Grundlagen der atomaren Nachrüstung darzustellen. Doch ist es den Filmern

angesichts der Vielschichtigkeit des Themas gut gelungen, weder zu sehr zu verwirren noch

zu sehr zu vereinfachen.

Ausgehend von der sachlich gehaltenen Darstellung der waffentechnischen Bedeutung der

cruise missiles, Pershing, der Neutronenwaffe und den Folgen eines atomaren Angriffs,

kommt der Film zu den ökonomischen Interessen hinter der Rüstungsproduktion und deren

politischer Durchsetzung. Spätestens im letzten Teil, wenn Aufnahmen von

Friedensdemonstrationen und Straßenkämpfen gezeigt werden, wird das politische

Interesse der Filmer klar: Sie wollen Engagement wecken. Ein Film, nachdem man /frau nicht

frustriert nach Hause geht, sondern noch gerne weiter diskutieren will.

Produktion und Verleih B.0.A. Video-Kooperative München

Rainer, taz-München

Wer schießt hier wo?

Produktion: B. O. A. Videokooperative, München 1982, 90 Min., Farbe.

Das Video dokumentiert die Geschichte der Massenvernichtungswaffen vom zweiten

Weltkrieg bis zum Falklandkrieg. Es beschäftigt sich mit Vernichtungstheorien,

Vernichtungsstrategien und Vernichtungssystemen. Es zeigt die technischen, ökonomischen

und ideologischen Grundlagen von Produktion und Anwendung dieser Waffen.

Teil 1: Die Überlebenden werden die Toten beneiden.

Die Totenscheine für den dritten Weltkrieg sind schon gedruckt, die Vernichtungswaffen

genauestens erprobt. Die Bevölkerung wird in Rundfunkmagazinen über

Selbstschutzmaßnahmen im Falle eines Atomkrieges ‘aufgeklärt‘: „Am besten hilft

Hinlegen!“ Experten erörtern die Frage ‚‚Schützt eine Jauchegrube?“ Es wird gezeigt, wie

sogenannte ‘begrenzte Atomkriege‘ mit Hilfe der neuen ‘kleinen und sauberen‘ Atomwaffen

wie z. B. Cruise Missile vorbereitet werden. Ein Kriegsszenario mit den Konsequenzen der

Neutronenwaffe und der Pershing-Rakete wird mit teils noch nicht gezeigten Aufnahmen

aufgeblättert.

Teil 2: Reklamefahrten zur Hölle

Die US-amerikanische Begründung der„‚Nach“rüstung basiert auf dem Argument der

Raketenlücke. Dem entgegen zeigt das Video, wie die Geschäfte mit der ‘nationalen

Sicherheit‘ funktionieren, wie Politik und Informationsmedien von den Interessen und der

Eigendynamik weltweit operierender Rüstungskonzerne geprägt werden. Die Ökonomischen

Hintergründe reflektiert Ernest Mandel in einem Referat über „Rüstungsproduktion unter

den Bedingungen einer Dauererwerbslosigkeit‘.

Teil 3: Es gibt nur einen Schutz gegen den Atomkrieg: ihn zu verhindern.

Die Frage des Widerstands gegen die drohende Massenvernichtung wird anhand von

Friedensinitiativen, Manifestationen und gewaltfreien Aktionen diskutiert.

Dieses Video — eine eindrucksvolle Zusammenstellung aus Material von ARD und ZDF —

befasst sich mit den zerstückelten Informationen für die Fernsehöffentlichkeit. Die

‚Erfahrungen aus zweiter Hand', wie sie ‘Tagesschau‘ und “Heute‘ bieten, werden wieder auf

die konkreten Lebens- und Erfahrungszusammenhänge zurückgeführt. Die Rekonstruktion

einer unterschlagenen und verschleierten Wirklichkeit ist faszinierend. Atemberaubend und

irritierend werden die Wünsche, Phantasien und Produkte der Waffenproduzenten

geschildert. Die gegenwärtige Debatte über die Wirkung von Mittelstreckenraketen

erscheint dagegen als Gespräch beim Kaffeekränzchen, während sich die Friedensinitiativen

hierzulande an der kommenden Generation der US-amerikanischen Raketensysteme und

Vernichtungspotentiale abarbeiten, werden in den Forschungszentren, auf Börsen und

Waffenmessen schon die nächste und übernächste Generation von Waffensystemen

geplant, als Prototyp hergestellt und finanziert.

Ein Video, das durch seine Eindeutigkeit überzeugend wirkt und das genügend

Diskussionsstoff liefert. Wer schießt hier wo? spiegelt den aktuellen Stand der Dinge und

stellt Zusammenhänge her, wie sie in der Bundesrepublik in einer so durchdachten

Radikalität bisher nicht zu sehen waren.

Besprechung im Medienhandbuch "Friedensarbeit" , Verlag Verein f. Friedenspädagogik Tübingen e.V. & Jugendfilmclub Köln e.V. 1983